海の世界は美しさと神秘に満ちていますが、同時に適切な知識と技術がなければ危険が潜む場所でもあります。

ダイビングを安全に楽しむためには、正しい知識と技術、そして万が一の事態に対応できる危機管理能力が不可欠です。

32年の指導経験を持つベテランインストラクターとして、数え切れないほどのダイビング経験から得た安全管理の極意をこの記事では惜しみなくお伝えします。

初めてダイビングに挑戦したい方から、すでに経験を積んでいるダイバーの方まで、誰もが水中で安全に過ごすための実践的なテクニックを詳しく解説していきます。

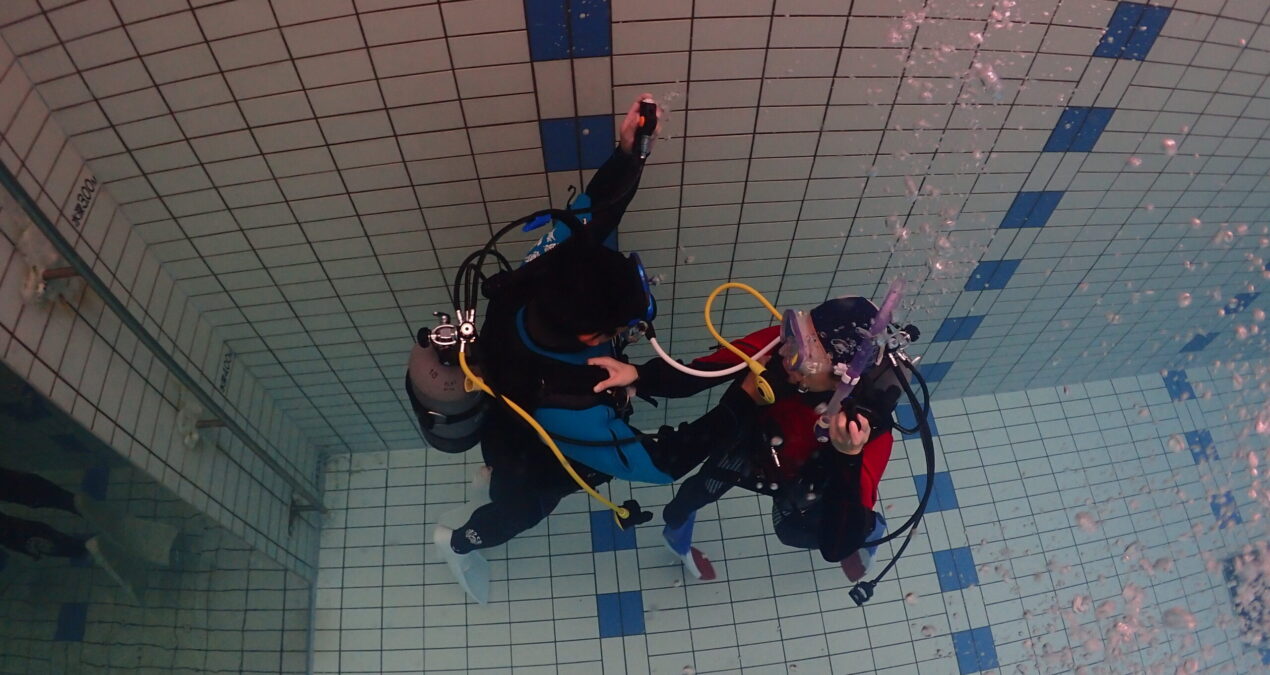

HeadSlapダイビングスクールでは、単にライセンス取得だけでなく、実際の海で自信を持って潜れるダイバーの育成に力を入れています。

初心者からプロフェッショナルまで、一人ひとりの目標や不安に寄り添った丁寧な指導が当スクールの特徴です。

この記事を読めば、水中での予期せぬ事態にも冷静に対応できる知識が身につき、より安全で充実したダイビング体験ができるようになるでしょう。

海の中で起こりうるトラブルとその対処法、そして何より大切な「未然に防ぐ」ための安全管理術をマスターしましょう。

命を守るための知識は、いくら持っていても無駄にはなりません。

では、プロダイバーならではの危機回避テクニックと安全管理の秘訣をご紹介します。

1. プロダイバーが伝授!水中でパニックにならないための5つの危機回避テクニック

水中でのダイビングは美しい海の世界を体験できる素晴らしいアクティビティですが、同時に予期せぬ状況が発生する可能性もあります。

経験豊富なプロダイバーは、危機的状況に陥っても冷静に対処するテクニックを身につけています。

今回は、水中でパニックにならないための実践的な5つの危機回避テクニックをご紹介します。

まず第一に、「呼吸コントロール」が最も重要です。

パニック状態になると呼吸が浅く速くなり、空気消費量が急増します。

こうした状況では「4-7-8呼吸法」が効果的です。4秒間かけて吸い込み、7秒間息を止め、8秒間かけてゆっくり吐き出すことで、自律神経のバランスを整え、冷静さを取り戻せます。

第二に、「バディシステムの徹底」です。

どんなに経験を積んだダイバーでも単独行動は禁物。

常にバディと視認できる距離を保ち、定期的に意思疎通を図ることが重要です。

バディシステムが機能していれば、一方が問題を抱えても迅速な対応が可能になります。

第三は「適切な浮力コントロール」です。

危機的状況では適切な浮力を保つことが安全確保の鍵となります。

BCDの操作に慣れておくことで、緊急時でも過度な上昇や下降を防ぎ、安定した姿勢を保つことができます。

日本水中科学協会のデータによると、ダイビング事故の約40%は不適切な浮力管理が原因とされています。

第四に「定期的な器材チェック」が挙げられます。

水中で器材トラブルに見舞われるのは最悪の状況です。

ダイビング前の入念なギアチェックはもちろん、水中でも定期的に残圧計や機材の状態を確認する習慣をつけましょう。

特に空気残量は常に意識し、余裕を持った行動計画を心がけることが重要です。

最後は「ストレス認識と対処」です。

自身の精神状態を客観的に認識する能力は、危機回避に直結します。

ストレスサインを早期に察知し、深呼吸や一時停止などの対処法を実践しましょう。

また、無理をせず自分の限界を知ることも重要です。

インストラクターの多くが指摘するのは、「できないと判断したら潔く中止する勇気」の大切さです。

これらのテクニックを事前に習得し、実際のダイビングで意識することで、水中での危機的状況にも冷静に対処できるようになります。

安全なダイビングは正しい知識と実践から生まれるのです。

2. 【ダイバー必見】32年の経験から学ぶ!水中トラブルを未然に防ぐ安全管理の極意

ダイビングを安全に楽しむために最も重要なのは「予防」です。

32年間プロダイバーとして世界中の海を潜ってきた経験から言えるのは、ほとんどの水中トラブルは事前の準備と適切な判断で防げるということです。

まず絶対に守るべきは「バディシステム」です。

一人でダイビングする「ソロダイビング」は、どれだけ経験を積んでいても危険が伴います。

SNSIやPADIIなどの主要団体も推奨していない行為です。

常にバディと連絡を取り合い、お互いの状態を確認し合いましょう。

次に重要なのが「器材チェック」です。

プロダイバーは必ず実施するBCD(浮力調整装置)、レギュレーター、ゲージ類の点検を怠らないでください。

特にタンクバルブの開閉確認とオクトパス(予備レギュレーター)の動作確認は命に関わります。

日本ではNDSやTUSAなどの信頼性の高い器材メーカーがありますが、どんな高品質な器材でも定期的なメンテナンスと使用前チェックが欠かせません。

「ダイブプラン」もトラブル防止の要です。

潜水深度、滞在時間、安全停止、エアー消費量の計算を事前に行い、余裕を持ったプランを立てましょう。

特に「残圧管理」は徹底すべきです。

タンク残圧が50バーになったら浮上を開始するといった明確なルールを設けることで、エアー切れのリスクを大幅に減らせます。

「環境認識」も安全管理の重要な要素です。

潮流、視界、水温など、コンディションを正確に把握し、自分の技術レベルで対応できるか冷静に判断する必要があります。

石垣島や慶良間諸島など、国内の人気ダイビングスポットでも、季節や天候によって大きく条件が変わります。現地のダイビングショップの意見を参考にするのが賢明です。

最後に「体調管理」です。

疲労や二日酔い、脱水状態でのダイビングは重大事故につながります。

特に飛行機搭乗前後のダイビングは減圧症のリスクを高めるため、DAN(ダイバー・アラート・ネットワーク)のガイドラインに従い、最終ダイビングから少なくとも18時間は空けるべきです。

これらの原則を守ることで、水中トラブルのほとんどは未然に防ぐことができます。

ダイビングは適切な安全管理さえ行えば、生涯を通じて楽しめる素晴らしいアクティビティです。

安全を最優先に、美しい水中世界を探検しましょう。

3. ベテランインストラクターが教える水中サバイバル術!命を守る危機管理テクニック完全ガイド

水中での緊急事態は一瞬で命取りになりかねません。

プロのダイビングインストラクターとして30年以上の経験を持つ現役ダイバーたちが実践する「本当に使える」水中サバイバル術をご紹介します。

まず最も重要なのが「パニック防止」です。

水中で何かトラブルが発生した時、多くの人は無意識に息を止めてしまいます。

しかし、これが最も危険な行動です。

浮上時に肺が膨張し、肺破裂を引き起こす危険があります。SNSIやPADIなどの国際的な認定団体では、「常に呼吸を続ける」ことを最優先事項として教育しています。

水中でのエアー切れに備えるには「バックアップ空気源急浮上」の技術が欠かせません。

これは自分のレギュレーターをバディに与え、自分がオクトパスで呼吸し交互にしっかり呼吸する技術で、実践的なトレーニングが必要です。

ヘッドスラップでも、「年に一度は必ずの緊急時の対応法の練習をすべき」と言っています。

強い海流に巻き込まれた場合は、「流れに逆らわない」のが鉄則です。

無理に泳ごうとするとエアーを急速に消費し、危険な状況を招きます。

プロダイバーは流れに身を任せながら、徐々に岸や安全な場所に向かって斜めに泳ぐ「角度泳法」を使います。

器材トラブルへの対処法も重要です。

マスククリア(水が入ったマスクから水を出す技術)は基本中の基本。

さらに進んだテクニックとして、マスクを完全に外した状態での水中行動訓練も推奨されています。

プロダイバーはマスクなしでも冷静に行動できるよう日頃から訓練しています。

海洋生物による危険への対処法も知っておくべきでしょう。

危険生物に遭遇した場合、基本は「刺激せず、距離を取る」こと。

特にミノカサゴやオニダルマオコゼなどの毒を持つ生物には決して触れないようにします。

最後に、全てのダイバーが知っておくべきサインがあります。

国際的に共通する「OKサイン」「エアー残量確認サイン」「上昇・下降サイン」などの基本動作に加え、緊急時の「助けを求めるサイン」も必ず覚えておきましょう。

プロのダイバーは「全ての安全対策は、水に入る前から始まっている」と口を揃えます。

器材の入念なチェック、潜水計画の共有、そして何より体調管理が水中での安全を確保する第一歩なのです。